長寿のカギ?サーチュイン遺伝子とカロリー制限について

公開日:2016年02月22日

「サーチュイン遺伝子」とは、長寿に関わる遺伝子として、酵母等のSIR2遺伝子、ヒトのSIRT1遺伝子などが研究されています。この遺伝子は、カロリー制限をすると活性化し、また、赤ワインなどに含まれる「レスベラトロール」という物質でも活性化が確認されています。

老化を抑える遺伝子「サーチュイン遺伝子」

不老不死は昔から人類の夢で、メソポタミアの「ギルガメシュ叙事詩」や中国の始皇帝など、古今東西、様々な話が残っています。また、最近では「アンチエイジング」という言葉がもてはやされ、関連商品がたくさん出ていますね。

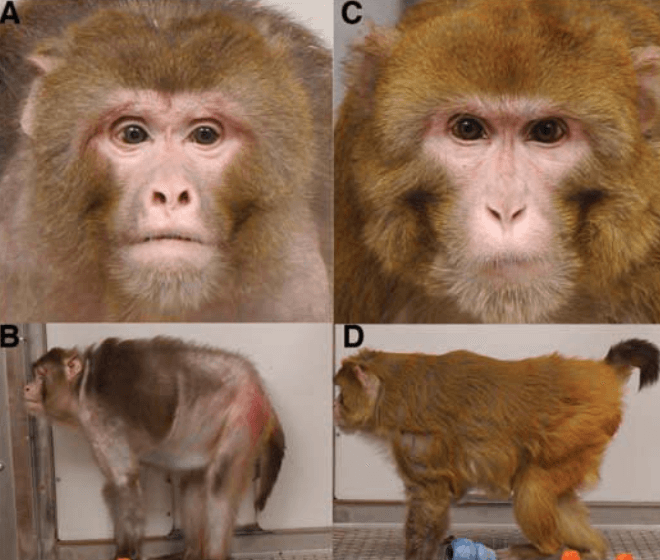

そんな中、2009年、アメリカの科学雑誌「Science」に、『30%のカロリー摂取制限をしたアカゲザルは、老化が抑えられて寿命が伸びる、また、毛並みや姿勢も若々しい』というアメリカのウィスコンシン大学による研究結果が報告され、「サーチュイン遺伝子」という遺伝子が注目を集めました。

A、B : 通常のサル

C、D : カロリー制限したサル

Caloric restriction delays disease onset and mortality in rhesus monkeys. より

Science 2009; 325: 201-204

Caloric restriction delays disease onset and mortality in rhesus monkeys.

長寿遺伝子「サーチュイン遺伝子」とは

カロリー制限とサーチュイン遺伝子、寿命の関係が最初に報告されたのは、1999年、アメリカのレオナルド・ガレンテ博士のグループの酵母に関する研究でした。その後、線虫やミジンコ、ラットでも実験が行われ、今では動物全般に当てはめられる普遍的生物現象と考えられるようになっています。

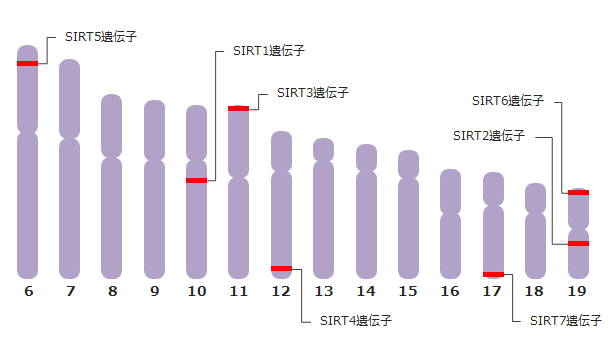

ちなみに、酵母や線虫が持っているサーチュイン遺伝子は、SIR2と呼ばれる遺伝子ですが、哺乳類においては、進化の過程でサーチュイン・ファミリーと呼ばれる7種類の遺伝子(SIRT1 から SIRT7 まで見つかっています)になっています。それぞれの7つは、酵素活性や細胞内の配置、塩基配列等が少しずつ異なりますが、その中でSIRT1が、酵母等のSIR2と構造や機能が最も似ているものとして注目されています。

ヒトのサーチュイン遺伝子の染色体上の大まかな位置

カロリー制限でなぜ寿命が伸びるのか

では、なぜ摂取カロリーを抑えると、寿命が伸びるのでしょうか。これまでの研究では、以下の様なメカニズムが考えられています。

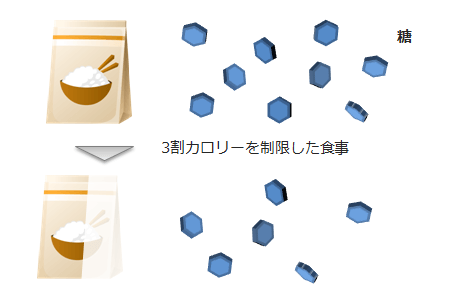

1、糖が少ない食事

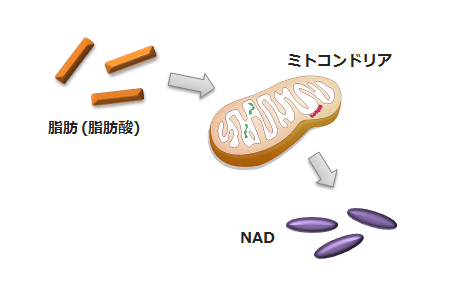

2、NADの放出

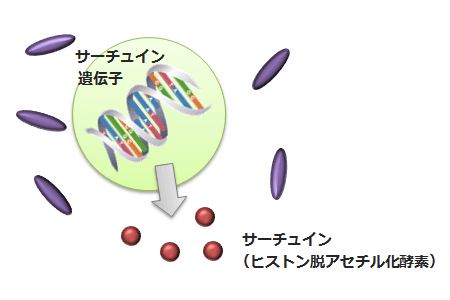

3、サーチュイン遺伝子の活性化

4、ヒストンの脱アセチル化

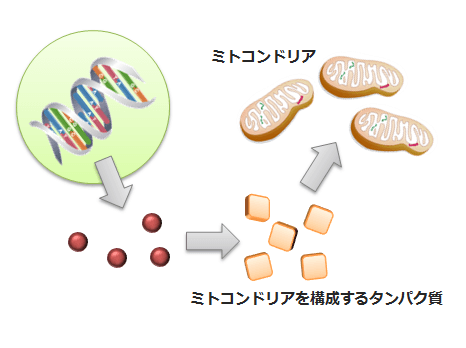

生成されたサーチュインは、ヒストンの脱アセチル化作用によって、テロメアの保護などに寄与します。

テロメアとは染色体末端部位で、細胞分裂のたびに短くなっていきます。このテロメアの長さと老化の関連性が研究されており、テロメアの長さを保つことができれば、老化が抑制できるのではないかと考えられています。テロメアは、ヒストンに囲まれていて、このヒストンがアセチル化されるとテロメアは表面に露出し、酵素の働きによって短くなります。

そのため、ヒストンのアセチル化を取り除くことができれば、テロメアが短くなることを防ぎ、老化の抑制につながるのではないかと考えられています。

Nature 425, 191-196 (11 September 2003)

Small molecule activators of sirtuins extend Saccharomyces cerevisiae lifespan.

5、高効率なミトコンドリアの増加

寿命が延びることを否定する研究も…

一方、2011年、過去のサーチュイン遺伝子の研究の不備を指摘、「サーチュインは長寿の鍵とは言えず、寿命延長効果はないとみられる」とする論文がNatureに発表され、話題を呼びます。

Nature 477, 482-485 (22 September 2011)

Absence of effects of Sir2 overexpression on lifespan in C. elegans and Drosophila

さらに翌年の2012年、アメリカの国立老化研究所からウィスコンシン大学と同じくアカゲザルに対するカロリー制限の研究で、「カロリー制限をしてもサルの寿命はかわらない」という研究結果が報告されました。

Nature 489, 318-321 (13 September 2012)

Impact of caloric restriction on health and survival in rhesus monkeys from the NIA study

これに対して、ウィスコンシン大学の研究グループは、2014年4月に25年間のアカゲザルの食事制限研究結果を発表、「カロリー制限しなかったサルは、30%のカロリー制限をしたサルに比べて、病気のリスクは2.9倍、死亡のリスクが3倍増加する」と主張しました。

Nature Communications 5, 3557

Caloric restriction reduces age-related and all-cause mortality in rhesus monkeys

University of Wisconsin-Madison News April 1, 2014

Monkey caloric restriction study shows big benefit

同じアカゲザルの研究にもかかわらず、ウィスコンシン大学とアメリカの国立老化研究所で真逆の結果が出たことは驚きですが、これにはサルの餌の内容と食べ方、遺伝的な背景の違いなどが関係していると思われ、現在、両施設はお互いのデータを包括的に解析しながら、協力してサーチュイン遺伝子と長寿の謎解明にあたっているそうです。

日経トレンディネット

カロリー制限で寿命は延びるのか…論争が再燃!?

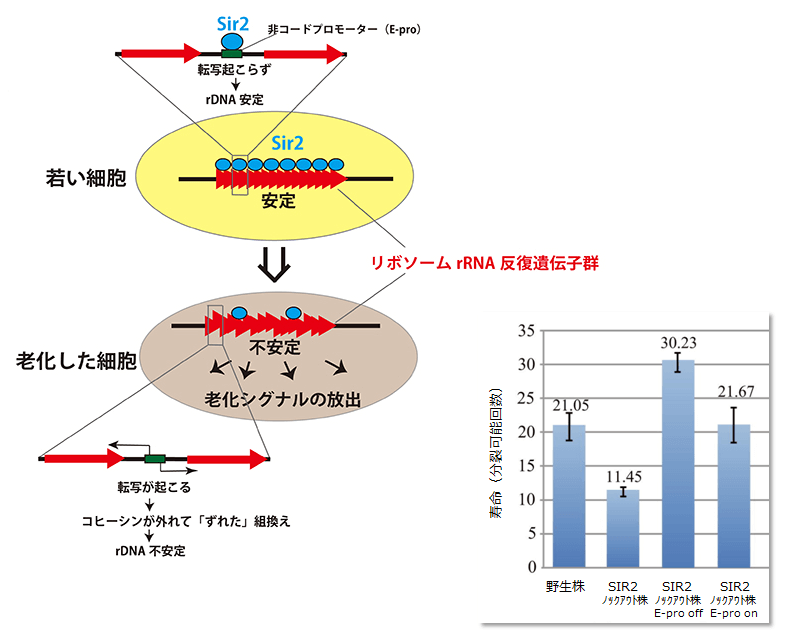

それでもやっぱり長寿遺伝子だとする国立遺伝学研究所の報告

このように、サーチュイン遺伝子と長寿の関係を疑問視する声も出始めているのは事実ですが、日本の国立遺伝学研究所からは、長寿遺伝子説を支持する研究成果が報告されています。

国立遺伝学研究所

サーチュイン遺伝子は、本当に長寿遺伝子だった - ゲノムを安定化することで老化を防ぐ作用機序を解明 -

Current Biology Volume 23, Issue 18 (2013)

Cellular Senescence in Yeast Is Regulated by rDNA Noncoding Transcription

この論文によりますと、サーチュイン遺伝子には、リボソームRNA遺伝子の数を一定に保つという作用があり、それがゲノムの安定性へ通じ、寿命を延ばすことにつながっているそうです。

サーチュイン遺伝子を活性化させるのはカロリー制限だけではない

サーチュイン遺伝子を活性化させるのはカロリー制限だけではありません。主にぶどうの皮に存在し、赤ワインにも含まれるポリフェノールの1種「レスベラトロール」という物質もサーチュイン遺伝子に作用することが分かっています。 食事を我慢しなくても長寿遺伝子を活性化させる事ができるということで、各社からレスベラトロールを含むサプリメントが販売されており、インターネットで購入することも可能です。

ただし、レスベラトロールはサーチュイン活性剤としては弱い部類なので、バイオ関連企業はより有効性の高いものに改変しようと複数の薬がアメリカで臨床試験中です。

SIRT1遺伝子の寿命延長以外の作用

サーチュイン遺伝子の1つSIRT1遺伝子については、老化関連疾患(アルツハイマー病、骨粗しょう症、動脈硬化など)に関する研究も行われています。サーチュイン遺伝子の活性と長寿との関係がはっきりするのはもう少し先のようですが、少なくとも健康には良さそうです。

日本老年医学会雑誌 47巻 1号 (2010:1)

老年医学の展望 「長寿遺伝子SIRT1について」

アルツハイマー病

SIRT1遺伝子の活性化は、マウスを使った実験でアルツハイマー病の抑制に効果があることが報告されています。

カロリー制限によるSIRT1遺伝子の活性化によって、アルツハイマー病の発症との関連が指摘されているアミロイドβタンパク質の沈着が抑制されます。また、レスベラトロール投与によって、海馬での神経変性が抑制され、認知能の改善が認められた報告があります。

また、ヒトを対象とした研究でもSIRT1の発現とアルツハイマー病患者との間に負の相関が認められています。

骨粗しょう症

レズベラトロールによるSIRT1遺伝子のの活性化で、骨芽細胞増加および脂肪細胞減少※が報告されています。

※ 老化や2型糖尿病、肥満などがあると、骨芽細胞をつくる元になる幹細胞が骨芽細胞(骨形成を行う細胞)よりも脂肪細胞へより多く変化します。その結果、骨の強度が低下し、骨粗しょう症などが引き起こされると考えられています。

動脈硬化

虚血性心疾患や脳梗塞などの動脈硬化性変化について、血管内皮細胞の老化が原因のひとつだと言われています。SIRT1遺伝子はその血管内皮細胞の老化に影響を与えており、SIRT1を阻害した血管内皮細胞は、細胞寿命が減少、逆にSIRT1を過剰発現させた血管内皮細胞は、酸化ストレスに対して抵抗性を示し、血管内皮細胞老化が抑制されます。

遺伝子、遺伝子検査についてもっと知りたい方へ

このページを作成するにあたり、参考にしている書籍等を紹介します。

- そうなんだ! 遺伝子検査と病気の疑問(櫻井晃洋(著) メディカルトリビューン:2013年7月)

- 肥満のサイエンス(ニュートン別冊 Nニュートンプレス:2014年8月)

- 遺伝子医療革命(フランシス・S・コリンズ(著) NHK出版:2011年1月)

その他の遺伝子、遺伝子検査に関する参考資料はこちら。

参考資料一覧

このページが役に立ったらシェアお願いします!

あわせてよく読まれる記事

-

肥満遺伝子と遺伝子検査ダイエット

同じものを食べても太りやすい人とそうでない人がいます。これはエネルギーの吸収効率や消費効率に関連した遺伝子が各個人で違うからです。この肥満遺伝子を調べて、ダイエットにいかそうという商品が販売されていますが、その効果、根拠はどうなのでしょうか。…

-

お酒、アルコールが飲めないのは遺伝子のせい!

お酒を飲める人、飲めない人がいますが、これも遺伝子によるものです。このページでは、アルコール代謝に関わるADH1B、ALDH2遺伝子を説明し、それらの遺伝子を調べてくれる遺伝子検査キットを紹介します。…