肥満遺伝子と遺伝子検査ダイエット

更新日:2016年10月10日

肥満の根本的原因は、消費カロリー(エネルギー)よりも摂取カロリー(エネルギー)が多いことですが、同じものを食べても太りやすい人とそうでない人がいます。これはエネルギーの吸収効率や消費効率に関連した遺伝子、一般に「倹約遺伝子」や「肥満遺伝子」と呼ばれたりもするものが各個人で違うからです。ちなみに、現在の推定では、成人の体重の6割程度が、遺伝子によって決まるとされています。

これまでに肥満に関連する遺伝子はGWAS解析(Genome Wide Association Study)によって、40種類以上同定されていますが、それらのうち代表的な遺伝子を紹介し、いま評判の遺伝子検査ダイエットについて、考えてみたいと思います。

遺伝子検査でよく調べられる3つの遺伝子

国内の遺伝子検査では、以下の3つの遺伝子が日本人の肥満に関係が深いということで、よく調べられています。

- β3アドレナリン受容体遺伝子(β3AR)

- β2アドレナリン受容体遺伝子(β2AR)

- 脱共役タンパク質遺伝子(UCP1)

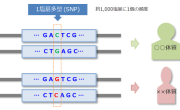

これらの3つの遺伝子には、標準的な遺伝子と塩基が1だけ異なるもの(SNP)がそれぞれあり、この違いによって、平均的なエネルギー消費量が異なっています。

β3アドレナリン受容体遺伝子(β3AR)

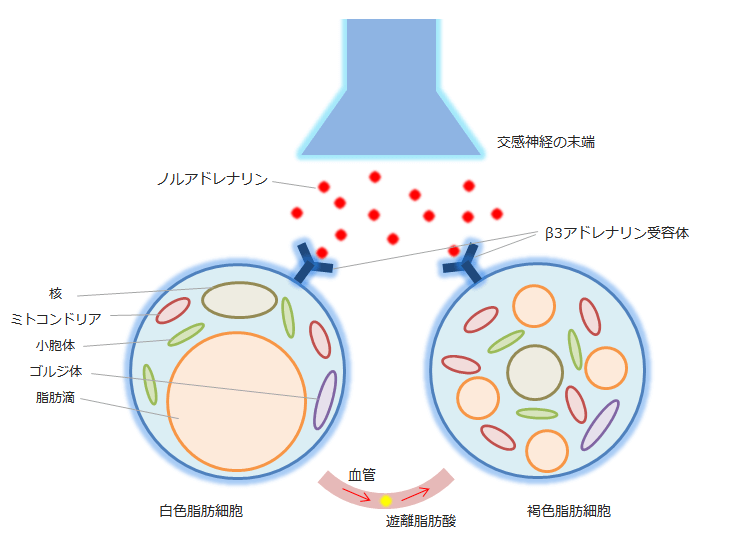

β3アドレナリン受容体遺伝子(β3AR)は、代表的な倹約遺伝子(摂取したエネルギーの吸収効率を上げたり、消費エネルギーを減らしたりする遺伝子)です。

β3アドレナリン受容体とは、白色脂肪細胞、褐色脂肪細胞の表面にあって、脂肪を燃焼させるためのスイッチのような役割を担っているタンパク質です。交感神経の末端から放出される「ノルアドレナリン」を白色脂肪細胞のβ3アドレナリン受容体がキャッチすると、白色脂肪細胞では脂肪滴が分解されて、遊離脂肪酸というものになります。この遊離脂肪酸は血管の中を通って褐色脂肪細胞に移動し、この遊離脂肪酸を燃料として、褐色脂肪細胞でエネルギーが作られます。

このβ3アドレナリン受容体に関連する遺伝子(β3AR)に変異があると、1日あたり約200kcal、基礎代謝が低くなります。体脂肪1kgを減らすのに約7,000kcalの消費が必要といわれているので、このβ3ARに変異がある人は標準的なβ3ARを持っている人と比べて、1年間で約10kg※も体重が増えやすい計算になります。

※ 200(kcal) × 365(日)÷ 7,000(kcal)≒ 10.4

このβ3ARに変異を持っていると、内臓まわりに脂肪がたまりやすく、その体型から「リンゴ型」と呼ばれます。「リンゴ型」は、ダイエットをすれば比較的脂肪がとれやすいほうですが、「糖尿病」、「高血圧」、「高脂血症」を誘発しやすいという特徴があります。とくに日本人はβ3ARに変異を持っている人の割合が多く、約3人に1人といわれており、注意が必要です。

β2アドレナリン受容体遺伝子(β2AR)

β2アドレナリン受容体もβ3アドレナリン受容体と同じく脂肪細胞にあって、脂肪分解に関わっています。しかしβ3ARとは逆に、β2ARに変異があると脂肪の分解が進みやすく、基礎代謝が1日あたり約300kcal高くなります。そのため、この遺伝子の変異を持つ人にはほっそりした人が多く、「バナナ型」と呼ばれています。

一見肥満に悩む人たちにとっては良い遺伝子のようにも見えます。しかしβ2ARに変異があるとタンパク質も代謝されやすいため、筋肉がつきにくくなってしまいます。筋肉がつかず、衰えていくと、最終的には基礎代謝も下がってしまうので、「バナナ型」の人がいったん太ってしまうと極端に減量が難しくなってしまいます。

脱共役タンパク質遺伝子(UCP1)

脱共役タンパク質は、体内での熱産生に関わるタンパク質で、細胞内のミトコンドリアの内膜に存在します。中でも褐色脂肪細胞にのみ存在するUCP1は熱産生に大きく関与し、この遺伝子に変異が生じると、基礎代謝が1日あたり約100kcal低くなってしまいます。

なおUCP1に変異を持っていると、下半身などに脂肪がつきやすくなるため、「洋なし型」と呼ばれ、日本の肥満女性の約4分の1が、この遺伝子に変異を持っているといわれています。

そのほかの肥満遺伝子

FTO遺伝子

FTO遺伝子(fat mass and obesity associated protein)の変異は、ヒトにおいて最も肥満と相関性の強い遺伝子の1つです。約6人に1人がこの遺伝子の変異を持っていると言われ、このSNPを持つと肥満になる確率が70%上昇するそうです。

FTO遺伝子に変異を持つと、食欲ホルモンである「グレリン※」の異常が起こりやすく、食事をした後でも短時間で食欲を感じやすくなってしまいます。つまり、食欲を抑えることが苦手になってしまうのです。

※ グレリン :胃から分泌されるホルモンで、食欲亢進や脂肪蓄積などの生理作用あり。肥満やメタボリックシンドローム、2型糖尿病など、さまざまな疾患に影響していると言われている。

しかし、FTO遺伝子の変異を持っていても、適切な運動と食事によって、肥満のリスクを下げることは可能なようです。

日本生活習慣病予防協会

肥満遺伝子をもっていても運動やスポーツで肥満を解消

IRX3遺伝子

2014年のNatureにアメリカのシカゴ大学から、これまでで最も重要な肥満遺伝子を特定したという報告がありました。それはIRX3遺伝子で、マウスによる実験では、IRX3遺伝子を持たないマウスは、IRX3遺伝子を持つマウスと比べて、25~30%ほど、体重が軽くなったそうです。また、IRX3遺伝子を持っていてもそれが機能しないように視床下部(脳の一部)でコントロールしておくと、IRX3遺伝子を持たないマウスと同様に体重が軽くなりました。

この発表を行った研究者は、FTOの変異は、IRX3遺伝子の反応を誘発し、脳内にIRX3タンパク質が過剰に生産させている、としています。この実験はマウスによる実験ですが、同じIRX3遺伝子はヒトにも存在する遺伝子であり、今後の研究が注目されています。

Nature (2014) 507, 371-375

Obesity-associated variants within FTO form long-range functional connections with IRX3

Ob遺伝子とレプチン

2レプチンは、白色脂肪細胞が分泌する、強力な摂食抑制用と体重増加抑制作用を持つホルモンです。このレプチン生成に関わる遺伝子がOb遺伝子で、Ob遺伝子に異常が生じると、正常に機能するレプチンが生成されなくなります。レプチンが正常に機能しなくなると、「もう食べなくていい」というシグナルが脳に伝えられなくなり、いつまでも食べ続けてします。その結果、著しい肥満になってしまうのです。(ただし、ヒトでは、このOb遺伝子異常が見つかることはまれです。)

一方、レプチンを受容する側のタンパク質に関わる遺伝子の異常も食欲抑制の機構に影響を与えていると考えられていて、その遺伝子の一つ「Ob-Rb遺伝子」では少なくとも7箇所の遺伝子多型が同定されています。

MC4R遺伝子

4 型メラノコルチン受容体(MC4R)は脳の視床下部などに存在し、食欲調節やエネルギー代謝調節などに重要な役割を担っていると考えられているタンパク質で、このタンパク質に関連する遺伝子がMC4R遺伝子です。

この遺伝子に変異が生じると、Ob遺伝子の異常同様、摂食抑制のシグナルが脳に働かないようになる可能性があると報告されています。

m3.com

肥満MC4R変異で食物への脳反応変化【米国内分泌学会】

遺伝子検査を用いたダイエットの有効性調査

現在、国内のDTC遺伝子検査会社の大半が、肥満遺伝子を検査する商品を販売しています。また、その検査結果に基づいたダイエット関連サプリメントやエクササイズ、食生活のアドバイスなどの2次的サービスの展開も行っています。 これらの2次的サービスは、米国疾病予防管理センター(CDC)が提唱する「ACCEモデル」の一つ「臨床的有用性(Clinical utility)」(検査結果を受けて適切な予防、治療方針をたてられるなどの臨床上のメリット)の観点から非常に大事ではあるのですが、経済産業省の「遺伝子検査ビジネスに関する調査 報告書 (2014年2月)」では、これら2次的サービスの多くが、その有用性の科学的根拠をほとんど示していないことを問題視しています。

たしかに遺伝子多型に基づく生活習慣指導は研究が始まったばかりで、科学的根拠の点からは、まだ不十分なものも多いようです。しかし、遺伝子検査を用いた保健指導の有効性に関する学術的調査が行われているものもありますので、ここで紹介したいと思います。

肥満に対するオーダーメイド保健指導

内容

日本国内のある地域の健康診断において、以下のような研究が行われました。

- まず、被験者の以下の遺伝子について、検査を実施

- 肥満遺伝子:

「β3アドレナリン受容体遺伝子」、「β2アドレナリン受容体遺伝子」、「脱共役タンパク質遺伝子(UCP1)」 - インスリン抵抗性関連遺伝子:

「アディポネクチン遺伝子」、「CD14遺伝子」

- 肥満遺伝子:

- 遺伝子検査の後、検査結果に応じて、約6か月間、被験者に対して、オーダーメイド栄養指導及び運動指導を実施

<実施内容>- 肥満遺伝子を多く持つ被験者に対しは、

- 個別面談で「太りやすい体質」であることを説明

- 摂取エネルギーを少なめにする

- 食事記録表を作成し、また、食事の写真をとってもらい、そこから食事に関する指導を行う

- 基礎代謝率を低下させないように、有酸素運動の実施を促す

- インスリン抵抗性関連遺伝子を多く持つ被験者に対しは、

- 食後の血糖値上昇を抑える食事

- GI値(食べたものが体内で糖に変わり、血糖値が上昇するスピードを計った値)の上昇を抑える水溶性食物繊維を食前にとる

- 主菜は後から摂取する

- 低強度の有酸素運動を行う

- 肥満遺伝子を多く持つ被験者に対しは、

結果

このような保健指導を約6か月間行った結果、被験者には体重、血圧などの改善がみられ、比較的良好な結果が得られたそうです。

【改善例】

- Aさん

(61歳 男性:この実験で検査した肥満遺伝子、インスリン抵抗性関連遺伝子のリスク全てを保有) - ⇒ 体重が約5kg減少、腹囲は8cm減少。糖代謝、脂質代謝の改善、血圧の降下もみられた。

- Bさん

(55歳 女性:この実験で検査した肥満遺伝子のリスク全てを保有) - ⇒ 体重が約6kg減少、腹囲は10.5cm減少。糖代謝、脂質代謝の改善、血圧の降下もみられた。

なお、今後、遺伝子多型に基づく生活習慣指導が効果を発揮するようにしていくためには、「患者が、遺伝子による体質と生活習慣との関連性をきちんと理解し、行動変容を起こさせるような指導法の確立」が必要だとしています。

日本衛生学雑誌 63巻 2号 2010年

糖尿病予備群に対する分子予防疫学アプローチ

総合健診 Vol.37 No.2 2012年

生活習慣病に対する遺伝子検査

肥満遺伝子を扱った検査キットの紹介

肥満に関連する遺伝子やメタボに関連する遺伝子を調べる遺伝子検査キットは各社から販売されています。ここでその一部を紹介します。

これ以外の検査キットは以下の「検査キット一覧をみる」からも調べることが出来ます。

検査キット一覧をみる

ダイエット・肥満

他社の肥満遺伝子検査サービスの多くが「β3アドレナリン受容体遺伝子」、「β2アドレナリン受容体遺伝子」、「脱共役タンパク質遺伝子」の3つの遺伝子を検査するのに対して、ハーセリーズ社はFTO遺伝子の「rs9939609」と「rs1558902」の2つのSNPを含めた5つの遺伝子、243種類の肥満タイプで判定。

ダイエット・肥満

解析は日本でNo.1の解析実績を持つジェネシスヘルスケア社に委託。話題の肥満遺伝子、「β3アドレナリン受容体遺伝子」、「β2アドレナリン受容体遺伝子」、「脱共役タンパク質遺伝子」を検査。

ドクターシーラボ - Dr.Ci:Program - 肥満遺伝子検査セット

ダイエット・肥満

DHC同様、ジェネシスヘルスケア社に解析を委託して、肥満に関連した3つの遺伝子を検査。あなたにあったダイエットプランを提案。

湧永製薬 - Wak-Navi - 肥満 + アルコール代謝関連遺伝子検査

ダイエット・肥満 アルコール代謝

製薬会社が販売する、「肥満関連遺伝子検査」と「アルコール代謝関連遺伝子検査」がセットになったお得な検査キット。

糖質制限ダイエット(糖質制限食)は効果的?

最後に、流行りの『糖質制限ダイエット(糖質制限食)』についてのコラムを1つ。

数年前から、ごはんなどの炭水化物の摂取量を減らした、糖質制限ダイエット(糖質制限食)がはやっています。これまでの研究でも、低脂肪の食事と低炭水化物の食事で体重の減少を比べた場合、低炭水化物の食事のほうが最初の半年間は体重が減少が早いという結果が出ています。しかし、1年後にはどちらも差はなくなったそうで、今のところ、短期間のダイエットに効果があるものとされているようです。

New England Journal of Medicine (2003) 348 (21): 2082-90

A Randomized Trial of a Low-Carbohydrate Diet for Obesity

Arch Intern Med. (2006) 166(8):932.

Effects of low-carbohydrate vs low-fat diets on weight loss and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized controlled trials.

一方、日本糖尿病学会は、2013年3月に極端な糖質制限食は薦められないという提言を行っています。

日本糖尿病学会

日本人の糖尿病の食事療法に関する日本糖尿病学会の提言 ~糖尿病における食事療法の現状と課題~

理由としては、糖質を制限することで結果的にタンパク質の摂取量が増えてしまい、その結果、腎機能に障害を持つ人の症状を悪化させる恐れがあるためです。

また、低炭水化物、高タンパク質の食事を続けると、死亡率が高くなる傾向があるという研究結果もあるようです。

European journal of clinical nutrition (2007) 61 (5): 575-581

Low-carbohydrate-high-protein diet and long-term survival in a general population cohort

Journal of internal medicine (2007) 261 (4): 366-374

Low carbohydrate-high protein diet and mortality in a cohort of Swedish women

つまり、現状では、糖質制限ダイエットは、長期的な効果と安全性については、まだはっきりしていないことも多く、賛否両論といったところのようです。よって、当面は、栄養バランスの良い食事でダイエットを続けていくのがよさそうです。

【参考】世界保健機構(WHO)が定める肥満症の治療ガイドラインでの栄養素配分

- 糖質 55~60%以上

- 脂質 20~30%以下

- タンパク質 15%以上

遺伝子、遺伝子検査についてもっと知りたい方へ

このページを作成するにあたり、参考にしている書籍等を紹介します。

- そうなんだ! 遺伝子検査と病気の疑問(櫻井晃洋(著) メディカルトリビューン:2013年7月)

- 体質と遺伝子のサイエンス(中尾光善(著) ベレ出版:羊土社:2015年6月)

- 遺伝とゲノムどこまでわかるのか(ニュートン別冊 ニュートンプレス:2013年7月)

- 肥満のサイエンス(ニュートン別冊 Nニュートンプレス:2014年8月)

- 遺伝子医療革命(フランシス・S・コリンズ(著) NHK出版:2011年1月)

- 実験医学 2014年2月号 Vol.32 No.3(梶村真吾(編集) 羊土社:2014年1月)

その他の遺伝子、遺伝子検査に関する参考資料はこちら。

参考資料一覧

このページが役に立ったらシェアお願いします!

あわせてよく読まれる記事

-

肥満と脂肪細胞 -人はなぜ太るのか-

「肥満」とは、正常よりも体重、体脂肪が多い状態をいいますが、もう少し科学的にみると、「白色脂肪細胞」と呼ばれるものに脂肪が過剰に蓄積された状態のことをいいます。このページでは、この白色脂肪細胞と肥満の原因について、説明します。…

-

長寿のカギ?サーチュイン遺伝子とカロリー制限について

「サーチュイン遺伝子」とは、長寿に関わる遺伝子として、酵母等のSIR2遺伝子、ヒトのSIRT1遺伝子などが研究されています。この遺伝子は、カロリー制限をすると活性化し、また、赤ワインなどに含まれる「レスベラトロール」という物質でも活性化が確認されています。…

-

日本人の糖尿病に関係が深い遺伝子

糖尿病は血糖値が非常に高い状態になり、体に異常が現れる病気です。血糖値を正常に保つ働きをしているインスリンに関連する遺伝子に変異が生じると、生活習慣次第で糖尿病に罹るリスクが増加します。…